下請けの限界を越えて、“自分たちでつくる”道へ。

事業内容を教えてください。

棚元さん:当社はアルミの「押し出し型材」の二次加工をやっています。

窓のサッシなどの建材よりも、産業機械や医療機器の部品が中心ですね。

歴史としては、祖父がネジや戸車の会社を立ち上げたところから始まっています。

当時は玄関ドアの組立専用工場でしたが、そこから事業内容もいろいろ変化して、今はアルミの加工に落ち着いています。

富山といえば“アルミのまち”という印象があると思いますが、アルミ加工業界の「代表をしている」という感覚はまったくなくて。

大きなメーカーさんもたくさんありますし、僕らはまだ「富山のアルミ加工屋のひとつ」という立ち位置です。

ただ、先代ともよく話していたのですが、完全な下請け体制だとどうしても自分たちで業績をコントロールできない。

このままだと社員を守れなくなるんじゃないかという思いもあって。

そこから「自分たちでつくって、自分たちで売る」ものづくりに挑戦しようという話になりました。

今はその一環として、自社プロダクトの開発に力を入れています。

誰かの課題を、自分ごととしてつくる。

自社プロダクトの開発というのは?

棚元さん:そうですね、自分たちで作って、自分たちで売るメーカーになりたい。

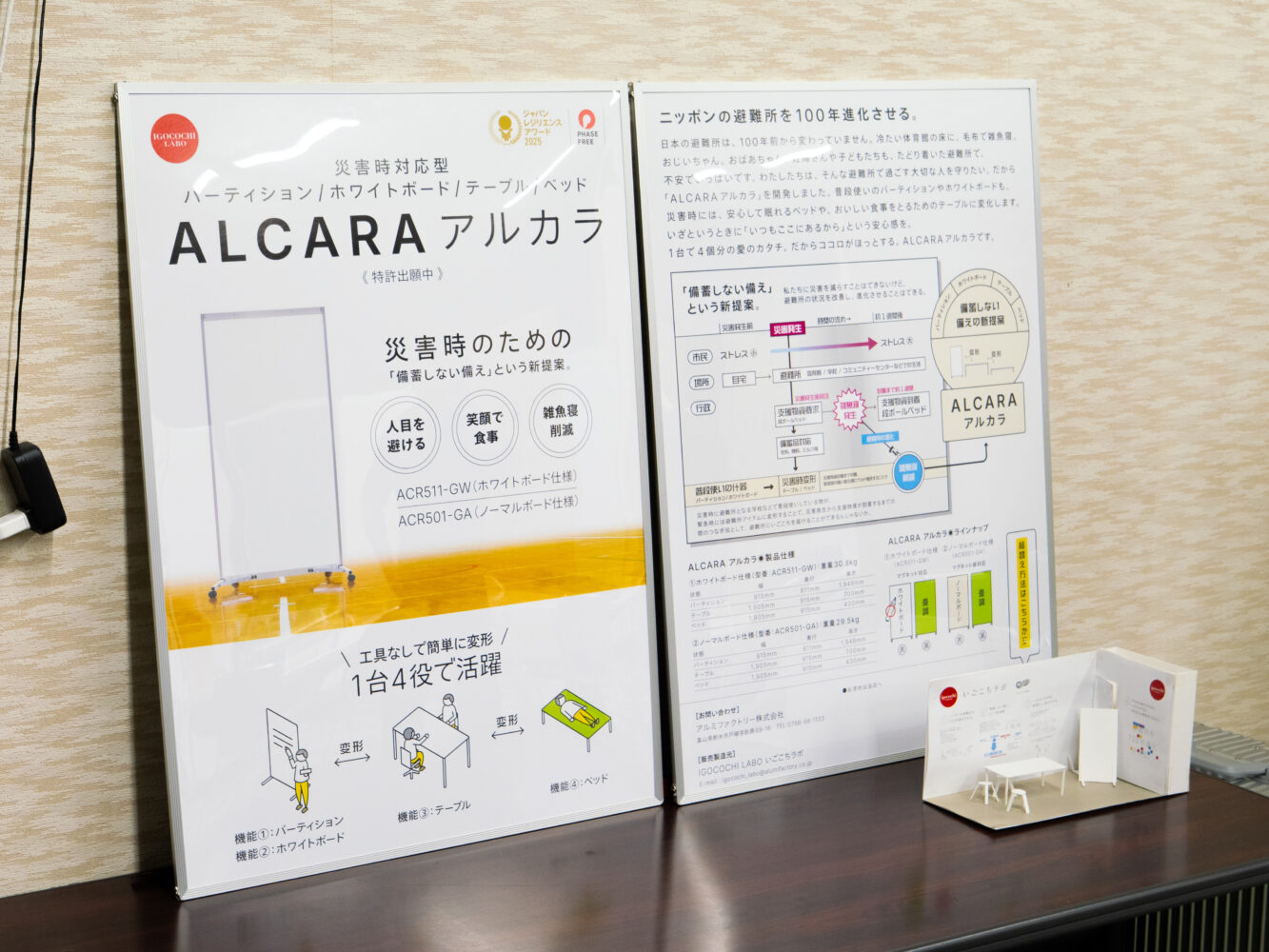

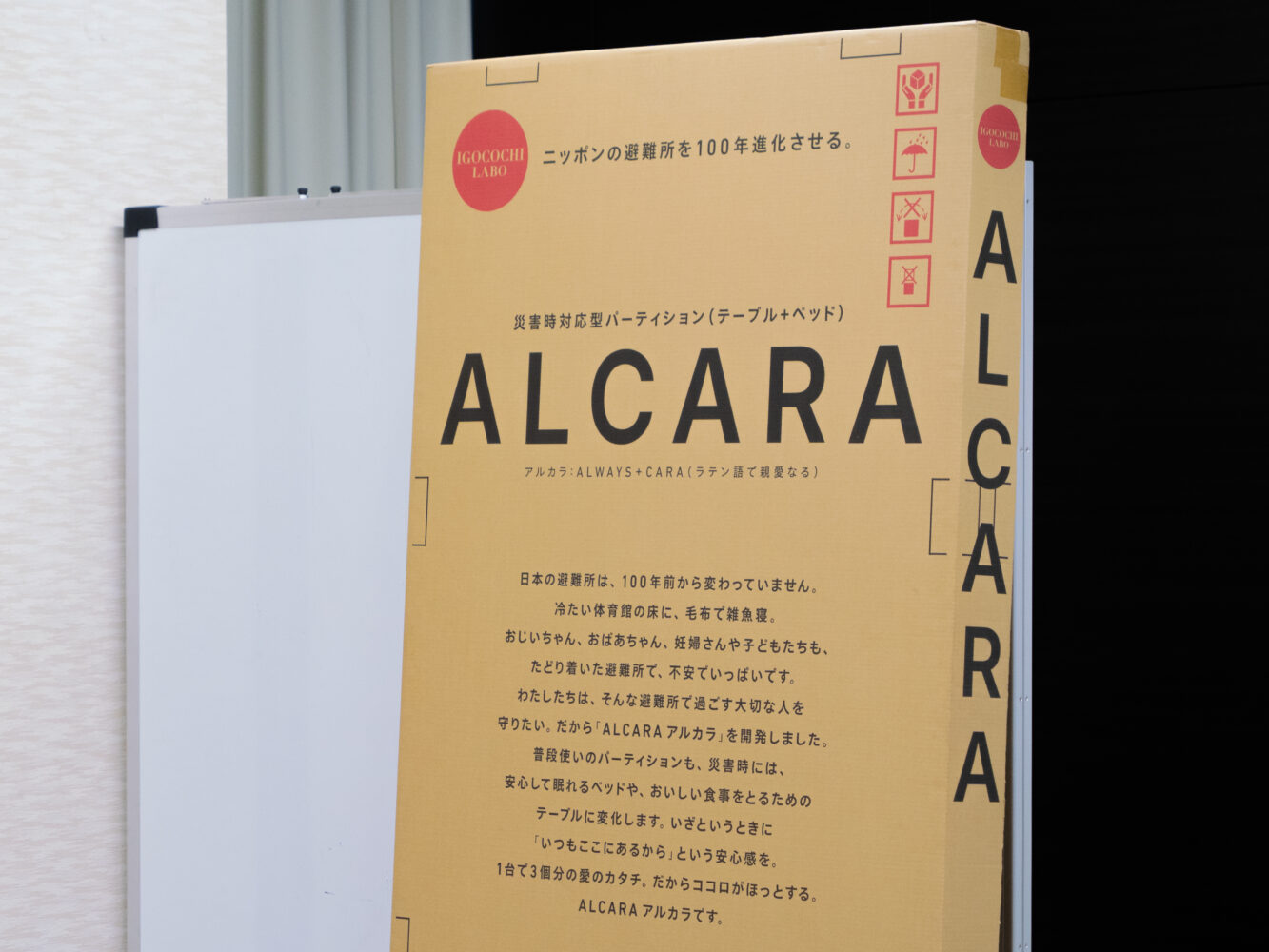

その第一弾のプロダクトが「アルカラ」です。

開発着手は2年前でした。発売は今年4月。(2025年10月現在)

私が代表になったのは2025年1月なので、着手は父の代からやっていましたね。

実はそれまでも自社製品の開発には何度かチャレンジしてきたんですよ。

アルミ製の警棒を作ってみたり、アルミでできた引き出し付きのカバンを試作してみたり。

ただ、どれも「ちょっと作ってみて終わり」という感じで、なかなか商品化までは至りませんでした。

そうした試行錯誤を経て、ようやく形になったのが今の「アルカラ」です。

今はそのプロダクト開発に本気で力を入れていますね。

それこそ、最初はキャンプ用品とか焚き火台を考えていたのですが

「せっかくやるなら社会課題を解決できるものにしよう」

という声をいただいて“避難所の雑魚寝をなくす”ってコンセプトに切り替えました。

「災害時用にベッドを備蓄する予算も場所もない」ってどこの学校も言うので、じゃあ立てればホワイトボードやパーテーションになるような“普段使いできるベッド”をつくろうと。

そこから設計を詰めて、自社製品として実際に商品化まで行けたのは今回が初めてでしたね。

決めるのは怖い。でも、決めないと会社は止まる。

リリース後はいかがでしたか?

棚元さん:アルカラの開発を始めたころは、正直ほんとに不安だらけでしたね。

最初は現場のメンバーからも「これって仕事止めてまでやる必要あるの?」という声もあって、社内でもハレーションが起きていました。

私自身も「やりたい」と言い出した手前、絶対に失敗できないというプレッシャーがあって。

そこに追い打ちをかけるように、私が代表になってすぐ、仕事をもらっていた会社が倒産してしまって。

数千万単位の投資をした直後に、売上も低下して、キャッシュもどんどん減っていく。

このままだと給料も払えないという状況になりました。

ほんとに、社運をかけてやっているという感覚でした。今思うと、あの時が一番キツかったです。

同時に、これまで父が背負ってきた重みを初めて実感しました。

昔までは、先代の意思決定に対して反発ばかりしてたんですけど、いざ自分が代表になると、決めることの怖さとか、孤独とか、全部わかるんですよね。

相談できる相手もいないし、誰かに頼るわけにもいかない。

最初は幹部メンバーに相談しても、最終的には自分が決断しないと会社は止まる。

その現実を突きつけられたのがこの一年でした。

でも、そこから少しずつ光が見えてきました。

開発段階からメディアにも取り上げられるようになって、社内でも

「もしかしたらこれは本当にすごい商品になるかもしれない」

と、期待する声が少しずつ増えていったんです。

そして先月(2025年9月)、ついに30台・50台単位でドンと注文が入って、社内の空気が一気に変わりました。最初は半信半疑だったメンバーが「やってよかったな」と口にしてくれるようになったのが何より嬉しかったですね。

今思い返すと、どんなに苦しくても「大切な人を守るために成長する」という理念だけはブレなかった。もしもその理念がなかったら、途中で心が折れていたと思います。

大切な人を守るために、成長する。

どんな理念を掲げているのですか?

棚元さん:当社の経営理念は「大切な人を守るために成長する」です。

2007年くらいから先代が掲げていた言葉で、リーマンショック時の指名解雇の原体験から来ていると聞いています。

社員を守るために、まず自分が成長する——

その思想には私もすごく共感していて、代表になっても理念はそのまま引き継ぎました。

「大切な人」は家族や友人だけじゃなくて、ご縁のあったみなさんもです。従業員もお客さまも、射水市に工場がある以上は地域の方々も、みんな「大切な人」に入る。意思決定はいつもこの理念から。

個人的には、未来を想像して一気にテンションが上がる“ワクワクする瞬間”が好きで、メンバーが「これ作ってみたい」と言ったら、材料も時間も用意して背中を押せる会社にしたい。トップダウンは極力やめて、主体性を育てる。

目標だけ掲げて、やり方は自分たちで決めてもらう。そうすると、トラブル対応のスピードも上がるし、私がいなくても回る。そんな未来が広がる感じがします。

実際、入社3〜4年の同級生が自分から手を挙げて加工チームのリーダー(課長相当)になって、ベテランの上に立って良い効果が出ています。こういう連鎖を増やしたいですね。

富山の“真面目さ”に、もう一歩の挑戦を。

富山の良さはどんなところだと思いますか?

棚元さん:富山って、ほんとにいい場所なんですよ。

自然も豊かで、街もきれいで、魚も肉も酒も美味しい。

それに、富山出身の人って本当に地元が好きなんですよね。

別の県に行くと「地元が嫌で出てきた」っていう人も結構多いんですけど、富山の人はみんな「やっぱ富山が好き」って口をそろえて言う。

それってすごいことだと思うんです。

私自身、一度東京で働いていたからこそ、その良さがよくわかるんです。

富山には、人との距離の近さがあるし、自然のリズムの中で働ける感覚がある。

それって、都会ではなかなか得られない豊かさだと思います。

たとえば、工場で働いているメンバーが、仕事終わりに釣りに行ったり、家族で海に出かけたり。

そういう暮らしと仕事のバランスがちゃんとあるのが富山の魅力です。

一方で、やっぱりもう少し盛り上がってほしいなという気持ちもあります。

富山は製造業が多くて真面目な人も多いけど、「挑戦する」ということに対してはまだ慎重な文化がある。

私たちのような小さな町工場でも、若手が自由に意見を出せる社風をつくっていければ、

それが富山全体の活気にもつながっていくんじゃないかなと思っています。

起業するなら富山って、全国から人が集まる県になってくれたら嬉しいですね。

インバウンドもいいけど、地元のお店の価格が極端に上がるようなことにはなってほしくない。

今ある良さを大切にしながら、挑戦する人が増えていく──

そんな富山になっていってほしいですね。

備えることを、もっと前向きな文化に。

今後の展望をお願いします。

棚元さん:まずはアルカラを全国へ、そして世界へ広げていきたいと思っています。

再来週には台湾でもお披露目の機会をいただいていて、いよいよ「世界に通用する富山発のプロダクト」として挑戦していきます。

なぜ防災なのかといえば、私自身が災害を他人事にできなくなったからなんです。

能登半島地震で、兄の奥さんが妊娠中だったのですが、氷見高校に避難したんです。

1日だけだったんですけど、妊婦が床で寝るということが、どれほど大変かを身をもって感じたと聞きました。

その時に「自分たちはものづくりで何かできるはずだ」と、強く思ったんです。

実際に地元の射水・高岡・富山の小中学校を回って、備蓄品を全部調べました。

けれど、どこも「雑魚寝が前提」だった。

ベッドを備蓄する予算も場所もない。

高齢者は床で寝ると、トイレに行くために起き上がることが大変になるから、水を控えて血栓ができてしまう。そういった理由も一つの要因になって、能登半島地震では建物の倒壊だけではなく、避難所環境が原因で亡くなった方が450人を超えていると言われています。

私たちが作るアルカラで、その現実を少しでも変えたい。

そして、大切な人を守りたい。

そんな想いが、防災に取り組む理由なんですよ。

そして今は「防災 × 伝統工芸」という新しいテーマにも挑戦しています。

防災用品ってどうしても“無機質で一度きり”になりがちですが、そこに富山の美意識や工芸の技術を掛け合わせて「平常時にも置きたくなる防災」をつくりたい。

備えることが、もっとポジティブな文化になればいいなと思っています。

第2弾、第3弾の開発も社内公募で走っていて、若手がどんどんアイデアを出してくれています。

トイレ・キッチン・ベッドを48時間以内に整えるという“TKB48”の課題に加えて、最近では「ペットと避難できる環境づくり」もテーマに出ています。

現場で実際に困っている人の声をもとに、一つひとつ形にしていきたい。

ありがたいことに、レジリエンスジャパン推進協議会ともつながり、国レベルの議論にも関わるようになってきました。

でも、投資はすでに大きく、売れなければ既存事業では回収できない。

だからこそ、覚悟をもって結果を出す。

この挑戦を通じて、富山から日本全体の防災文化を変えていけるような会社を目指しています。

場所は関係ない。想いの強さが、仕事を動かす。

若手世代へのメッセージをお願いします。

棚元さん:東京で働くか、富山で働くか。

場所だけで本質は変わらないと思っています。「自分がどうなりたい」から、この仕事を選ぶのか。

そこをぶらさないこと。

富山でできるなら、富山でやってもいい。こんなに良い街は他になかなかない。

人生を良くするコツは「今を全力で楽しむ」ことだと思っています。

思い通りにならないことはどこにでもあります。

愚痴を言うより、それすら楽しめるくらいの夢を描いて、前に進みましょう。

僕らも「大切な人を守るために成長する」を胸に、挑戦を続けます。

ライター:長谷川 泰我