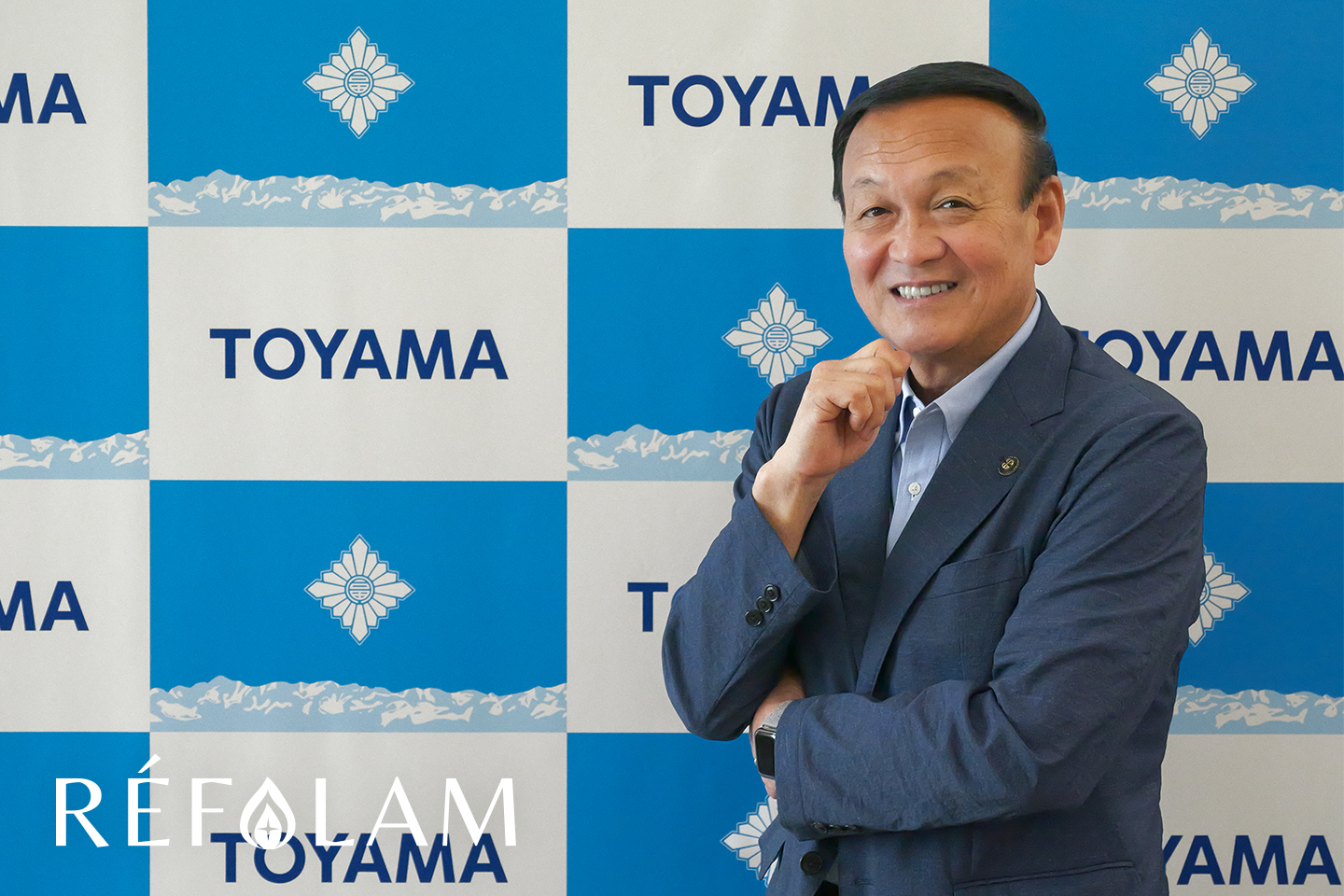

誰かに“どう見られるか”ではなく“どうありたいか”と思った瞬間はありますか?

藤井市長:「誰かにどう見られるか」じゃなくて、自分がどう在るかっていうのはね…

特に“こうありたい”って決めた瞬間はないんですよ。いつも自然体でいたいなって。それが一番心地いいし、自分らしいんです。

ただ、政治家になろうっていう気持ちは、自然と自分の中で固まっていった感覚があります。

きっかけは、やっぱり叔父の存在が大きいですね。町議会と県議会を長くやってた人で、地域のあらゆる困りごと、町内会、自治振興会、生活の中のあれこれ。そういうものが集まってきていて、僕はその様子をすぐそばで見てました。

そのうちに思ったんですよね「政治って、生活そのものだな」って。

人の暮らしに寄り添って、まちをつくり、人を育てる。それが政治家にしかできない仕事なんだと。

若い頃から自然と選挙の手伝いをしていて、政党にも20歳そこそこで所属しました。講演会の準備や人集めなんかもやっていましたし、制度や議会の仕組みにも関心があった。たとえば道路が良くなるとか、川の護岸工事が進んで安全になるとか、そういったことも全部、政治の力なんですよね。

もうちょっとさかのぼると、僕の原点はやっぱり“農村の暮らし”にあります。

家の周りは田んぼだらけで、昔はうちも農家でした。

野球少年で、18歳までは本気で甲子園目指してましたけど、その裏で育まれていたのが「助け合って生きていく」っていう価値観です。

風呂を近所3〜4軒で共有したり、服もお下がりを兄弟やご近所で回したり。向こう三軒両隣、という言葉がありますけど、そういう支え合いの文化が当たり前にあったんです。それが地域の力であり、人間関係の基礎になっていった。

だから、人ってやっぱり一人では生きていけない。

助け合って暮らす、その最小単位が家族であり、そこから隣近所、町内会、自治振興会、旧町村、そして富山市へと広がっていく。僕にとっての政治って、その“人と人のつながり”を支える営みなんですよ。

今の市政でも、市民重視・現場重視・スピード重視っていうのは、その価値観から来ています。

人々の想いを背負う覚悟。向こう三軒両隣の価値観。

政治を志した理由はなんだったんですか?

藤井市長:ほんとはね、もっと若いときに政治家になりたかったんです。

でも、当時は叔父が現役で選挙区にいましたから、自分が出馬するなんてことはできなかった。

だから49歳になるまで、ずっと待ってたんです。

叔父が引退して、しばらくブランクが空いてから「今だ」と思って立候補しました。もちろん、叔父の了承も得て。

政治家が変われば全て良くなるような、簡単なものじゃないんですよ。

それまでの政治を担ってきた人たち、投票してくれた人たち、してくれなかった人たち、そのすべてを背負っていく立場です。だからこそ、覚悟が要る。

僕は若いときから政治に関わっていたからこそ、その重みを理解していたつもりです。

今はSNSもあって、政治の見せ方や選挙のやり方も変わってきました。でも本質的には、もっと地味で、地道なもんじゃないかなと思ってます。

パフォーマンスでもなく、ポピュリズムでもなく、スタンドプレーでもなく。

「できないことはできない」と、ちゃんと言える政治。それが、僕の目指す姿です。

市民の困りごとに耳を傾け、現場を見て、考える。そして、将来の富山市のあるべき姿を示していく。

それが、政治家の、そして市長の仕事だと思っています。

「人生の岐路は、49歳の出馬だった」地域から政治へ、決断の重み

人生最大の岐路ってどんな時でしたか?

藤井市長:僕にとっての一番大きな人生の岐路は…やっぱり、政治家になったことですね。

この決断はいろんな意味で自分の人生を変えた、大きな分かれ道だったと思います。

40歳ぐらいの頃、町内会長をやってたんですよ。400世帯ぐらいの、そこそこ大きな町内で、公民館を新築したり、いろんな地域活動にも関わってました。

消防団やPTA、体育協会などの活動もずっとやってきましたし、企業の経営も並行してやってました。そういった地域での貢献っていうのは、本当に意義があるし、大事なことです。

でもね、どこかでずっと思ってたんですよ。

「やっぱり政治にしかできないことってあるよな」って。

そういう気持ちは、若いころからずっと心の中にあって。それが、49歳で県議会議員に立候補するという決断につながったんだと思います。

もちろん、政治家になること自体はもっと前から心に決めていました。

でも、実際に“その時”が来ると、やっぱり覚悟が必要だった。自分の意思だけでなれるわけじゃない。

家族の同意も必要ですし、地域や周りの人たちの応援があってこその話です。

今はSNSの力もあるし、ポンと出て当選する人もいます。志さえしっかりしていれば、それは素晴らしいことだと思います。

でも、僕が立候補した15年前は、まだSNSなんてほとんど活用されていなかった時代です。一軒一軒歩いて、ポスティングして、地道に後援会活動して…1年がかりでようやく、っていう感じでしたね。

たくさんの仲間たちが手伝ってくれて、それでようやく、です。

「退路を断ってもやりたい理由」家族の理解と、根底にある想い

大変だったエピソードはありますか?

藤井市長:政治家あるあるかもしれないですけど、特に妻の同意っていうのはね、本当に難しいところがあります。子どもは「仕方ないか」と思ってくれても、妻はそう簡単にはいかない。

ただ「応援してね」では済まされない、人生の大きな転機ですよね。それまでの生活が一変することを意味するわけですから。

友人関係、プライバシー、子育ての環境、経済的な不安……そうした全てを飲み込まなきゃいけない。

僕の場合、最初に話したとき、妻からは「いつか言い出すと思ってたけど、ちょっと待って」と言われました。心の整理がつくまで待ってほしいと。

でも、次の日になって「昨日一晩考えたけど、自分のやりたいようにやればいい。人生に悔いを残しちゃダメでしょ」って言ってくれて。

そこからは、もう本当に全力で手伝ってくれるようになりました。

今もそうです、それは僕にとってすごく大きな支えになっています。

政治家になると、今まで築いてきたものも手放さなきゃいけない。

僕も事業をしていたし、保育園を運営する社会福祉法人の理事長もやってました。

でも、公人という立場上、全部やめました。市長になったときは、関連企業の経営からもすべて退いて、籍も残していません。

政治家、それも首長になるってことは、自分の退路を断つということです。

それまで積み重ねてきたもの、育ててきた会社。そういったものへの愛着もある。

でも、それを手放してでも政治家になるというのは、やっぱり覚悟が必要です。

じゃあ、なぜそこまでして政治家になりたかったのか。

それはやっぱり「人に幸せになってほしい」っていう気持ちが原動力です。自分の子ども、孫、近所の人たち、市民のみなさん。

一人でも多くの人が、安心して暮らせるようにしたい。それが、政治家としての原点にあります。

だからこそ、市長になってからは「防災危機管理部」を新たに設けて、防災・防犯・交通安全に特化した対応を進めてきましたし「地域コミュニティ推進課」を再編して、地域の絆づくりにも力を入れてきました。

また「こどもまんなか応援サポーター宣言」を掲げて「こども家庭部」では、子どもや若い親世代に向けた支援策も、数多く展開しています。

すべては、「人が幸せに暮らせる富山」にするため。

そして今振り返ってみても、やっぱり自分の根っこには“向こう三軒両隣”の価値観があると思います。

人は一人で生きていけないし、地域や家族、隣人とのつながりがあってこそ、地域やまちが成り立つ。

政治も同じです。人と人の距離を近づけ、支え合える社会をどうつくるか。

それをずっと考えてきましたし、これからも、その想いを忘れずに進んでいきたいと思っています。

知られざる藤井市長の素顔。整理整頓と、静かな日常

話の毛色が全く違うのですが、誰にも見せない素の自分ってありますか?

藤井市長:「誰にも見せていない素の自分ってありますか?」と聞かれると、ちょっと難しいんですよね。というのも、もう見られてることが多くて(笑)

完全な“素”って、意外とないかもしれません。

でもひとつ、自分の中では大事にしてることがあって…それが、整理整頓です。

これ、あんまり知られてないと思うんですが、僕、片付けとか大掃除が本当に好きで。

市長室はちょっと…いや、けっこう散らかってるんですけど(笑)

自宅では月に1回くらい、半日以上かけて“本気”の片付けをやってます。

年に一度は業者さんにお願いして、工事現場で使うような大きなコンテナを持ってきてもらって、断捨離です。

拭き掃除も、掃き掃除も、草刈りも、枝切りも、なんでも自分でやります。

もちろん、勝手に庭木を切って母に叱られることもありますけど(笑)

「あの木はあんたが生まれたときに植えたのに!」って。

そう言われてはじめて、木にも歴史があるんだなって思ったりして…

断捨離って、ただの片付けじゃないんですよね。

あれって、けっこう判断力が鍛えられるんです。

「これ、今も使ってるかな?」「思い出として残すべきものかな?」って、毎回自問自答する。

服なんかも、5年着てなかったらもう着ないよなって。そういう物差しを持っていると、自然と取捨選択の感覚が磨かれていくんです。

それって、実は市政運営にも似ていて。

市民の皆さんから寄せられる要望って、本当に幅広くて、緊急性も重要度もバラバラです。

だから、命に関わるもの、医療や福祉、そういったものは最優先に。

5年計画でやるべきものは後回しに。そういう「優先順位を見極める感覚」って、実は家庭の断捨離からも学べるんですよね。

日常のなかでは、犬の散歩にもよく出かけます。

今朝も、雨が降る前に犬とひと歩き。雪の日も、ちょっとだけ犬と外に出たりします。

整理整頓しながら無心になれる時間も、草刈りしながら母に叱られる日も、犬の散歩道で季節を感じる瞬間も、すべてが、自分にとっては政治と地続きの日常なんです。

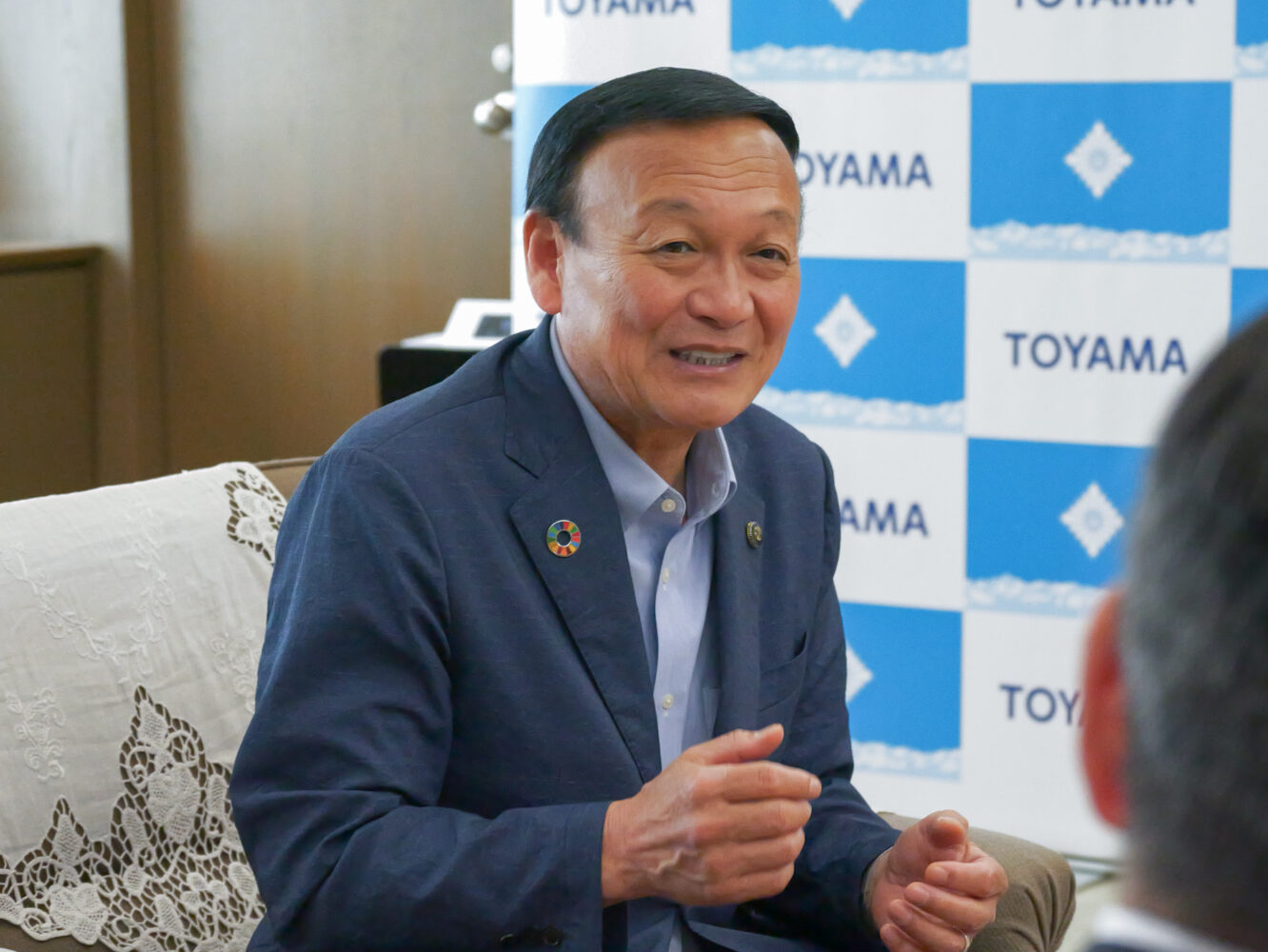

藤井市長が描く“富山の未来図”都市のかたちを変え、暮らしの質を守るために。

これだけは必ず実現したいことを教えてください。

藤井市長:「これだけは、いつか富山で実現したい」ことは、間違いなく“コンパクト&スマートなまちづくり”を、この手で最後までやりきりたいってことです。

富山市がこれまで長年取り組んできたコンパクトシティ政策は、いま“第2ステージ”に入りました。

駅前や中心市街地は少しずつ賑わいを取り戻してきましたが、これから本当に大事なのはその周辺部。

南富山、呉羽、越中八尾、水橋、岩瀬、四方、上滝など。

こうしたエリアに、それぞれの「郊外地域の核」を育てていくことが、これからの富山市に欠かせません。中山間地域や農村地域の活性化も急務です。

そのために必要なのが、デジタルの力。スマートシティという考え方を掛け合わせることで、たとえ人口が減っても、サービスの質は落とさない。

たとえ郊外に住んでいても、中心部と変わらない利便性と安心を確保する。

そういう“都市の再構築”が、今まさに問われていると思うんです。

「過疎地は不便」「年を取ったら市街地に出なきゃ」

そう思わせてしまうまちでは、暮らしが続いていかない。

でも逆に「ここにいてもいいんだ」「この地域でずっと暮らせる」と思ってもらえたら、それは人の定着にも、誇りにもつながっていく。

僕が目指しているのは、“中心市街地だけが輝く都市”ではなく、“どこに住んでいても安心して暮らせる都市”です。

暮らしの質を、場所に左右されない。これが、持続可能な都市の最低条件だと思っています。

加えて、富山の強さは暮らしだけじゃない。

製薬、精密機械、アルミ、環境技術。こうした“つくる力”を持つ産業。

お米や水産物に代表される“自然の恵み”を活かした一次産業。

この地で根付いてきた“働く場”を、次の時代へどう繋いでいくかも、まちづくりの一部です。

都市機能と産業基盤、その両方をきちんと整えていけば「住みたい」「働きたい」と思ってもらえる富山になる。

若い人に選ばれるまちになれる。僕はそう信じています。

まちは“構造”でできている。だけど、暮らしは“感情”で動いている。

そのふたつをどう繋ぐか。

それが、僕がこの10年かけて向き合っていきたい課題です。

未来の富山に「このまちで良かった」と胸を張ってもらえるように。

そして、まちに支えられた人たちが、またまちを支える、そんな循環を生む都市にしていきたいと思っています。

まちなかスタジアム構想について、民間企業の夢に寄せるまなざし。

メディアでも取り上げられる「スタジアム構想」

関係人口に大きく寄与すると思うのですがいかがでしょうか?

藤井市長:最近話題になっている「まちなかスタジアム構想」。

現時点では、事業スキームなどの詳細については把握していませんが、新聞報道や協会からの説明を通して、概要を把握している段階ではあります。

それでも「こんな構想が富山で動いている」という事実自体に、正直ワクワクしています。

県サッカー協会や、スポンサー企業が主導して取り組もうとしている動き、これは僕にとっても非常に夢のある話だと思っています。

こうした構想が“現実”になるためには、やはり企業や地域住民、サポーターの皆さん、そして行政。

多くの関係者が同じ方向を向いて、一体となって動いていくことが必要不可欠です。

行政としての僕の立場は「主導する」のではなく「支える」。

場所の整備、インフラ、運営面のバックアップなど、必要に応じてしっかりサポートしていくのが僕の役割だと思っています。

そして何よりも、まちなかにスタジアムがあるというのは、都市の風景を変える力を持っています。

プロスポーツの試合があるたびに、県内外から多くの人が集まってくる。応援して、飲んで、泊まって、街を歩いて、富山のファンになって帰っていく。

移住や定住には直結しなくても「富山が好きだ」と思ってくれる人が増える。

関係人口の拡大という視点でも、大変大きな意味があります。

それに、スポーツって不思議な力があるんですよね。

グラウジーズやカターレ、サンダーバーズ。プロチームの存在があるだけで、街が元気になる。

市民が一体感を持てる。子どもたちは夢を見られる。

僕はいつも言ってるんです「観るスポーツ」「するスポーツ」「支えるスポーツ」

この3つが揃ってこそ、地域に根づいた文化としてのスポーツが機能するんです。

“支える”というのは、単にスポンサーになることだけじゃない。会場に足を運んで拍手を送ること、SNSで応援の声を届けること、仲間とその話題で盛り上がること、そうやって「誰かと繋がる」こと自体が、もうスポーツの価値なんです。

そしてその繋がりは、やがてまちへの誇り、シビックプライドへと変化を遂げる。

「あのチームがあるから、富山っていいよね」って言えることが、未来の富山市の景色をつくっていくんだと僕は思っています。

だから、僕はこのスタジアム構想を、ひとつの“まちの希望”として応援しています。

夢がある構想に対して、行政ができることをきちんと見つけて、支えていく。

それが、市長としての責務なんじゃないかと感じています。

幸せの哲学。“幸せ日本一の富山”へ。

ひとことで言うと、幸せ日本一の富山ってなんですか?

藤井市長:「幸せ日本一の富山を目指します」と言うと、よくこう聞かれるんです。

“じゃあ、あなたにとっての幸せって何ですか?”って。

でもね、幸せの定義って、人によって全然違うんですよ。

どれだけお金や物を持っていても、まだまだ欲しいと願う人もいれば、質素な暮らしの中で心穏やかに満ち足りている人もいる。

だから、僕が市長として思うのは「何が正解か」じゃなくて「市民一人ひとりが自分なりの幸せを感じられるまちにしたい」ということなんです。

その根っこにあるのは、“安心・安全”。

これがなければ、どんな理想も、日々の暮らしも成立しません。

治安、防災、医療、地域のつながり。

こうした土台があるからこそ、人は初めて夢を語れるし、笑顔になれるんです。

たとえば、子どもたちが笑顔で育ち、若い世代が夢を描けるまち。

あるいは、高齢になっても住み慣れた地域で、顔見知りに囲まれて穏やかに暮らせるまち。

その人その人が大切にしたいものを、大切にできる環境をつくっていく。

それが僕にとっての「幸せ日本一の富山」の姿です。

実際、富山という場所は、本当に恵まれています。

立山から富山湾までの大自然、豊富な水と食、おいしい米、おいしい魚、おいしい野菜や果物。

冬にはスキーもできるし、夏には釣りやキャンプも楽しめる。

“足るを知る”という価値観を大切にできれば、これほど幸せな土地は他にないと思います。

ただ、若い世代の声にもきちんと耳を傾けたい。

「娯楽が足りない」「地味に感じる」という声もあります。

中高生や大学生が安全に楽しめる場所、ボウリングやスポーツアトラクション、ゲームなどが一体となった、複合型の屋内レジャー施設があったらいいなと思います。

そういう“余白の楽しみ”も、幸せの一部ですからね。

行政主導では難しい部分もありますが、民間との連携など、可能性を探っていきたいと思っています。

原点に富山を持つということ。

これからを担う若者へのメッセージをお願いします。

藤井市長:若い人たちにはね、ぜひ大いにスポーツも勉強もしてもらって、友達ともたくさん遊んでほしい。

僕もそうでしたけど、そういう経験が、あとから人生の土台になります。

だからこそ、若いうちは色んな世界を見て、自分なりの価値観を育んでいってほしいですね。

大学で県外に出る、都心で働いてみる。

それも大いにいいと思うんです。

でもね、どこに行っても「自分の原点は富山にある」って思える人になってほしい。

いつかふと立ち止まったときに「やっぱり富山っていいな」って思える、その感覚を忘れないでいてくれたら、それが僕にとっては本当に嬉しいことなんです。

だから、僕たちがすべきことは、そんな「帰ってきたくなるまち」をつくることなんですよね。

夢が叶うまち。希望が見つかるまち。そして「また帰ってきたい」と思えるまち。

そのためには、夢や希望を持って富山を出ていく若者を、否定するんじゃなくて、ちゃんと応援して送り出すことも大切だと思っています。

僕たちが今やってる政策はその土台づくりなんです。

地道かもしれないけど「あのまち、なんかちょっと面白そうやな」って思ってもらえるように、少しずつ変えていきたい。

若者が育って、また富山に根を張っていく。

そんな循環が生まれるまちを一緒に創っていきましょう。

インタビュー/ライター:長谷川 泰我